巴比伦

巴比伦是古代美索不达米亚的一座古城,相传是先知易卜拉欣被火刑处死之地。该名称在希伯来语中为 “Babel” 或 “Bavel”,希腊语中称为 “Babylon”,其最早来源于“Bab/-illu”或更早的“Bab/-illim”,含义为“神之门”。

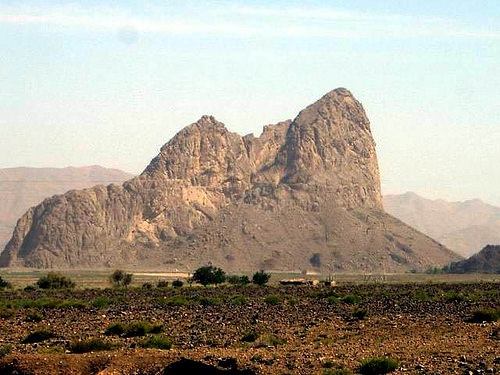

巴比伦的遗址位于幼发拉底河畔,靠近今日伊拉克的希拉市,距巴格达以南约 88 公里。其文明区域曾延伸自巴格达到波斯湾,是苏美尔人与闪米特人(如阿卡德人)、后续亚述人及巴比伦人间的长期冲突战场。

在历史与族裔上,巴比伦由阿卡德人与苏美尔人混合形成,其文化以闪米特文化为主导。关于巴比伦城的起源尚不清楚,因其名称并无明确的苏美尔语或闪米特语词根,推测可能源自前苏美尔时代的文化遗留。

著名统治者

汉谟拉比,首部已知法典《汉谟拉比法典》的编纂者,曾于公元前十八世纪执掌巴比伦第一王朝。尼布甲尼撒二世(公元前605–562 年),来自巴比伦第四王朝(又称迦勒底王朝),以征服耶路撒冷并掳掠犹太人闻名。《圣经》中对此有广泛记载。

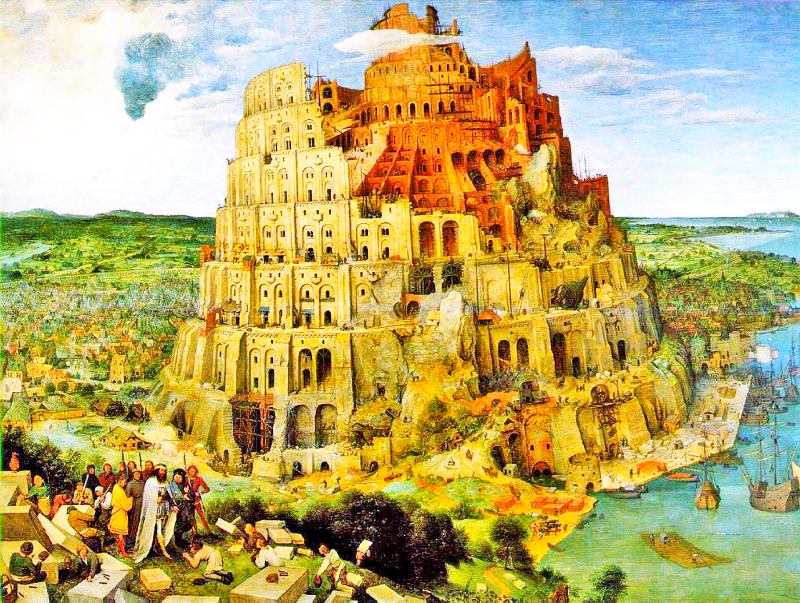

在其统治巅峰期,巴比伦呈现辉煌景象:宏伟宫殿、垂挂空中花园、壮观神殿与阶梯金字塔(ziggurat)、笔直街道、坚固防御城墙、水道桥梁系统,使其成为古代世界最壮丽的都城。《圣经》和希罗多德均对此描绘生动。

统治变迁

公元前539 年,波斯帝国居鲁士大帝征服巴比伦,释放被掳犹太人归返耶路撒冷。公元前331 年,亚历山大大帝征服巴比伦并将其设为首都,但其骤逝引发帝国内乱,巴比伦从此逐渐衰落。

宗教与信仰

巴比伦宗教根基深植于苏美尔文化。美索不达米亚各城市国家崇拜相同神灵群,但各城市拥有守护神,视为最高神。巴比伦人对大自然极度依赖,引发对自然现象的崇拜,甚至认为祭祀可增强现象。雷雨之神通常被想象为狮头暗鸟,其他神祇则为类人或半人形象。

这些神明具有三个特征:类人行为、进食饮水与繁殖,且各自非万能,其影响局限于自然世界。公元前九世纪时,巴比伦神灵数量曾高达 65,000,反映其博大的想象力及民众对神灵的依赖。

太阳神沙马什(Shamash)与月神辛恩(Sin)为巴比伦最古老的神灵之一。虽然巴比伦无犹太教意义上的一神论,但政权扩张与民族崇敬导致某些城市将其主神视为独一全能,从而减少神数。

仪式与道德

仪式与传统在巴比伦比善行更具重要性。崇拜仪式以供奉神像食物为主,神像在祭典期间被视为“活着”,甚至为其穿戴。祭品与牺牲常见,信徒相信只有神灵能升天。

《希罗多德历史》记载,巴比伦道德败坏盛极一时,包括神圣妓女制度及围城时为节省粮食屠杀妇女。该文明深受迷信、魔法、预言与祭司影响,几乎无文明可匹敌。

伊斯兰与圣经传统

在伊斯兰传说中,巴比伦被视为世界第四或第三区域,位于宇宙中心,由七座各具神异故事的城市组成。据称亚伯与该隐曾生活于此,诺亚、凯南、达哈克等也被列为创始者之一。这座城市以魔法和酿酒文化著称,其居民擅长天文学、日食等预测。

在圣训中,巴比伦被视为受诅咒之地,将承受两三次惩罚。关于“太阳退回”奇迹的传说亦发生此地。部分传说认为巴比伦不宜礼拜,但据传伊玛目萨迪克(愿主赐他平安)提及,库法清真寺曾有1070位先知祈祷于此,并传说摩西的杖、所罗门之戒、尤努斯(约拿)无花果圣树、诺亚方舟及火窑之地皆在附近。

古兰经与《塔夫西尔》中对巴比伦的记述

古兰经中仅一次提及巴比伦——在 《古兰经》第2章102节,记载哈鲁特与马鲁特在此传授魔法作为试炼。其他章节如《安阿姆》第6章、《使者》第21章、《安卡布特》第29章等,均与易卜拉欣破偶像、与尼姆罗德辩论、燃火事件及建高塔有关。

绝大多数伊斯兰注释者认为易卜拉欣曾居巴比伦,与尼姆罗德同为时代人物。他多次与偶像崇拜者争论,启蒙人们认识唯一真神。此外,“巴别塔”故事也与此地相关——人们建塔欲登天,上帝混淆语言,导致分散。考古挖掘发现的马尔杜克神庙遗址可能对应创世纪记载的高塔。